La verdad es que, en las siguientes entregas, el tal Cunningham cedió la batuta a otros realizadores, hasta que en 1993 volvió a tomar las riendas de la saga para hacerse cargo de los último episodios, uno de ellos, el del esperado (aunque un tanto patatero) encuentro entre el Jason de marras y Freddy, el criminal onírico de las uñas metálicas ideado por el siempre discutible Wes Craven.

Cuando Cunningham estrenó Viernes 13 no había inventado nada nuevo, pues unos cuantos años antes, no muchos, en el 74, un incipiente Tobe Hooper se ensañaba con unos cuantos jóvenes mochileros en La Matanza de Texas, uno de los clásicos de la serie B de esa época que, igualmente, generó varias secuelas (a cuál más peor). Mientras en el film de Hooper, basado libremente en hechos reales, sus adolescentes protagonistas se veían atrapados en una red macabra urdida por una familia de carniceros, en Viernes 13, otro grupo reducido de mozalbetes se instalaba en un destartalado campamento para excursionistas, con la sana intención de reabrirlo, tras haber permanecido cerrado, durante varios años, debido a unos oscuros y sangrientos sucesos. Y, como era de esperar, empezarán a ser eliminados de uno en uno. Sin ningún tipo de escrúpulos ni diplomacia alguna, a lo bruto. Tanto es así que uno de los primeros en pringar es Kevin Bacon; pero un Bacon impúber, casi recién salido del cascarón. Era su tercer trabajo para el cine y, quizás, el más relevante de los tres, aunque su presencia en pantalla no superara los quince minutos.

La historia que se nos cuenta es lo de menos. La gracia de la misma está en el teórico susto o en la modalidad del método utilizado para cada uno de los asesinatos: decapitación, hachazo en la cocorota, perforación de cuello, apuñalamiento, etc.. El resto no tiene mucho valor, aunque posteriormente haya sido copiada hasta la saciedad en títulos como Sé Lo Que Hicísteis el Último Verano y nimiedades similares, de esos en que lo mejor es disfrutar viendo como se cargan a sus mentecatos protagonistas, de aquellos en las que uno se hace sus propias apuestas mentales: “¿se van a cargar antes al negro o la Barbie de turno?”. Posiblemente la película de Cunningham, por ser de las primeras, tenga un poco más de empaque, pero todo es más o menos previsible. Y la más importante e incluso divertido, ese citado catálogo variopinto del crimen más siniestro, por muy rústico que éste sea.

Y detrás de todas esas violentas muertes está Jason. Más que Jason su halo, su presencia gaseosa, etérea, pues la mano ejecutora de tanto deshecho, contra todo pronóstico, es la madre del tipo que, enmascarado y en las siguientes entregas, se convirtió en el verdadero leiv motiv de una serie alargada como el chicle. Una madre vengativa que profesa un odio furibundo hacia los instructores que, años antes, dejaron ahogar a su pequeño Jasoncito en un lago, el Crystal Lake que lleva el nombre del campamento rehabilitado. Y una madre que, por otra parte, se esfuerza en demostrar sus dotes como ventrílocua a la hora de ventilarse a la última superviviente (pues, en estos productos, siempre ha de quedar una chica rubia, indefensa y muy chillona). ¡Mátala, mamá, mátala!” es la orden, con voz de niño, que sale de la boca de esa progenitora resentida.

Poco se debía esperar su director que esa cinta de terror, realizada sin pretensiones de ningún tipo y bajo los auspicios de la serie B, acabaría provocando 10 secuelas más, protagonizadas, todas ellas, por ese niño –medio putrefacto- que aparecía en la onírica escena final, en medio de un lago paradisiaco y con el fondo musical de una melodía suave y relajante, a modo y manera (por no decir copia, directamente) del susto final del Carrie de Brian De Palma.

Un film sencillo y atractivo en su época, al que le han sentado fatal el paso de los años. Por momentos, revisada ahora, da la impresión de ser una película cien por cien basurera. Sus diálogos rozan, a veces, la ridiculez más absoluta, mientras que los continuos paseos de las chicas luciendo su ropa interior -a la mínima de cambio- no pegan ni con cola, aunque en su momento provocaran todo tipo de comentarios por parte de los más encendidos y gamberros de la platea (no tiene desperdicio alguno la partida improvisada de Streep-Monopoly, a falta de una buena timba de póquer).

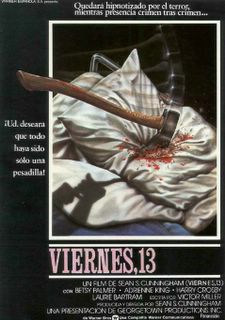

Viernes 13 queda sólo como eso, como una película mítica, como la primera de una larga e innecesaria serie destinada a sesiones de empacho de palomitas. Digna por momentos, pero de realización parca y atropellada, tramposa en el uso desmesurado y falso de la cámara subjetiva (mostrando normalmente el punto de vista del asesino y, en otros momentos, de manera engañosa, el del propio director) y con una truculenta banda sonora, compuesta por un tal Harry Manfredini, plagiada, casi por completo, de esos excelsos golpes de violín ideados por Bernard Hermann para la inolvidable escena de la ducha de Psicosis.

Pero, en el fondo, muy en el fondo, mirada con buenos ojos, distraída.

Por cierto. Una pregunta sin respuesta. ¿Por qué, en el doblaje español, todos los personajes, cuando hacen referencia al día en que están viviendo, dicen que es un martes y 13?

No hay comentarios:

Publicar un comentario