En el cine actual hay muchos despropósitos, pero pocos tan gigantescos y descarados como Instinto Básico 2, una clara operación de marketing para relanzar la apagada figura de Sharon Stone. De todos modos y una vez vistos los resultados, la pobre mujer volverá a hundirse de nuevo. Una pena, pues una belleza como la de ella, que a su edad aún sigue teniendo algún que otro arrumaco y cierta vis interpretativa, podría optar a productos con mucha más calidad y menos efectismo que éste.

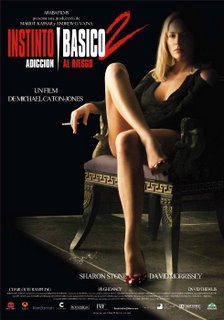

En el cine actual hay muchos despropósitos, pero pocos tan gigantescos y descarados como Instinto Básico 2, una clara operación de marketing para relanzar la apagada figura de Sharon Stone. De todos modos y una vez vistos los resultados, la pobre mujer volverá a hundirse de nuevo. Una pena, pues una belleza como la de ella, que a su edad aún sigue teniendo algún que otro arrumaco y cierta vis interpretativa, podría optar a productos con mucha más calidad y menos efectismo que éste. El Instinto Básico de Paul Verhoeven ya resultaba truculento y engañoso, pero tanto su puesta en escena como la química existente entre la pareja protagonista y su morboso guión, conseguían atrapar al espectador. La nueva entrega, dirigida por el irregular Michael Caton-Jones es, en su totalidad, una trampa sin píes ni cabeza, en donde la historia brilla por su ausencia. Todo se basa en el lucimiento (siempre de agradecer) del cuerpo de una Stone aún lozana y en un sinfín de frases (en teoría) inteligentes vertidas por su personaje, la perversa escritora Catherine Tramell. Con tal de explotar esa imagen, el resto podría haber sido cualquier chorrada. Y de hecho, lo es. Tanto da; la cuestión es vender el icono de esa femme fatale, de sexo bipolar e inmortalizada gracias al primer título.

El Instinto Básico de Paul Verhoeven ya resultaba truculento y engañoso, pero tanto su puesta en escena como la química existente entre la pareja protagonista y su morboso guión, conseguían atrapar al espectador. La nueva entrega, dirigida por el irregular Michael Caton-Jones es, en su totalidad, una trampa sin píes ni cabeza, en donde la historia brilla por su ausencia. Todo se basa en el lucimiento (siempre de agradecer) del cuerpo de una Stone aún lozana y en un sinfín de frases (en teoría) inteligentes vertidas por su personaje, la perversa escritora Catherine Tramell. Con tal de explotar esa imagen, el resto podría haber sido cualquier chorrada. Y de hecho, lo es. Tanto da; la cuestión es vender el icono de esa femme fatale, de sexo bipolar e inmortalizada gracias al primer título.Pocos cambios hay respecto a lo que ya conocíamos. El personaje del detective Nick Curran (el policía al que dio vida Michael Douglas) es suplantado por la figura de un psiquiatra, interpretado por un tal David Morrissey, un actorcillo de tres al cuarto de esos que protagonizan los telefilms de sobremesa de Antena 3. La ciudad de San Francisco deja paso a un Londres de diseño, mientras que el McGuffin alojado en el llavero de Bart Simpson es relevado por una figurita del Big Ben. Lo que hay que ver: ¡dos guionistas para tan poco ingenio!

Al igual que en Instinto Básico, esta segunda parte se inicia con un asesinato; mejor dicho, un posible asesinato: un atípico accidente automovilístico, provocado por una masturbación a destiempo y por un exceso de velocidad, hará que el copiloto del coche conducido por Catherine Tramell muera ahogado bajo las aguas del Támesis.

Al igual que en Instinto Básico, esta segunda parte se inicia con un asesinato; mejor dicho, un posible asesinato: un atípico accidente automovilístico, provocado por una masturbación a destiempo y por un exceso de velocidad, hará que el copiloto del coche conducido por Catherine Tramell muera ahogado bajo las aguas del Támesis.Lo siguiente es de perogrullo: interrogatorio policial; cinismo verborreico de la sospechosa; encendida de cigarrillo a pesar de la prohibición y el primer tête à tête entre el psiquiatra de la policía y la conductora temeraria. Él intentará determinar que se esconde tras la personalidad de tan provocativa fémina, mientras que ella utilizará sus armas de seducción para metérselo en el bolsillo (o en otra parte). Cuatro indirectas sexuales, tres poses insinuantes y el gallito ya está en el bote.

Un repicado insulso del libreto original que en su día escribiera el sobrevalorado Joe Eszterhas para Verhoeven. Y, por esto si fuera poco, que mejor que pillar la excelente banda sonora compuesta por el desaparecido Jerry Goldsmith y fusilarla, nota a nota, por John Murphy. La ley del mínimo esfuerzo. Se trata de hacer lo mismo aunque con la inspiración bajo mínimos. Tras el ahogado inicial, empezarán a caer asesinados varios personajes más, la mayoría de ellos relacionados -directa o indirectamente- con la vida del psicoanalista. La principal sospechosa de los mismos será ella, esa explosiva mujer que tiene el incorrecto vicio de adelantar los crímenes a través de las páginas de sus novelas. Poco a poco irán apuntando hacia otros posibles culpables, aunque -al igual que en el primer film- dejando siempre la duda sobre la figura de Catherine Tramell.

Un repicado insulso del libreto original que en su día escribiera el sobrevalorado Joe Eszterhas para Verhoeven. Y, por esto si fuera poco, que mejor que pillar la excelente banda sonora compuesta por el desaparecido Jerry Goldsmith y fusilarla, nota a nota, por John Murphy. La ley del mínimo esfuerzo. Se trata de hacer lo mismo aunque con la inspiración bajo mínimos. Tras el ahogado inicial, empezarán a caer asesinados varios personajes más, la mayoría de ellos relacionados -directa o indirectamente- con la vida del psicoanalista. La principal sospechosa de los mismos será ella, esa explosiva mujer que tiene el incorrecto vicio de adelantar los crímenes a través de las páginas de sus novelas. Poco a poco irán apuntando hacia otros posibles culpables, aunque -al igual que en el primer film- dejando siempre la duda sobre la figura de Catherine Tramell.El primer fiambre, el ahogado, desaparece de la historia como por arte de birlibirloque. Ya no importa que se esconde tras ese accidente. Nadie se acuerda más de él, ni siquiera en el final. Ese pobre hombre es lo de menos; ha realizado ya su función al introducir sus deditos en el sexo de la Stone mientras ésta conducía, a 170 kilómetros por hora, por las calles de Londres. Una burda excusa argumental para juntar a la pérfida mujer con el psiquiatra calentorro y recién divorciado. El espectador debe ser idiota y no necesita ninguna aclaración sobre el porqué de esa muerte. La relación entre el doctorcillo y la putilla ha de ser por narices el plato estrella de la función. Carne y más carne. Hecha, poco hecha y al punto. La Stone en varias posturas diferentes: a cuatro patas, espatarrada sobre el catre, con los pechos al aire en un jakuzzi, luciendo muslos o mostrando escotes a cual más prominente. La abertura de piernas del título inicial es cambiada por otro tipo de campechanía frontal, aunque en esta ocasión con el respaldo de una silla por delante, evitando así mostrar los cuatro pelos del chocho (con perdón) de la estrella. Y es que los tiempo y la moralidad están cambiando de unos años hacia aquí.

Rocambolesca y sin lógica alguna. Todo son elementos sueltos y engañosos que no pegan ni con cola de impacto. Todo ocurre porque sí. Incluso, sin venir a cuento de nada y a modo de referencia falsa, insertan una imagen de la Stone con un pica hielos entre sus manos... ¡cuando ninguno de los asesinados lo ha sido con tal artefacto! La inteligencia es lo que menos brilla en su guión.

Rocambolesca y sin lógica alguna. Todo son elementos sueltos y engañosos que no pegan ni con cola de impacto. Todo ocurre porque sí. Incluso, sin venir a cuento de nada y a modo de referencia falsa, insertan una imagen de la Stone con un pica hielos entre sus manos... ¡cuando ninguno de los asesinados lo ha sido con tal artefacto! La inteligencia es lo que menos brilla en su guión.Sharon Stone, al igual que en la primera entrega, juega a ser la tía dura, sin negar ser la asesina pero, al mismo tiempo, aparentando una frialdad excesiva. Tan forzada está en su trabajo que acaba creando una penosa caricatura del libidinoso personaje que la lanzó a la fama.

Instinto Básico 2: poco instinto y, además, demasiado básico. Especial para pajoleros sin remedio que quieran gozar con la egocéntrica presencia de Sharon Stone (que no pajeros, no me vayan a malinterpretar). Y poca cosa más...

No hay comentarios:

Publicar un comentario