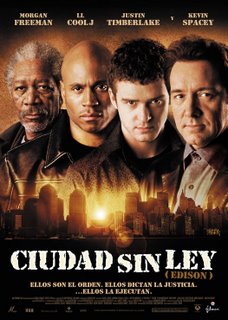

No se dejen seducir por la presencia de dos actores de la talla de Morgan Freeman y Kevin Spacey, pues Ciudad Sin Ley es uno de las peores películas estrenadas en los últimos meses. Rehúyanla. Ahórrense unos euros y dedíquense a otros títulos u otros quehaceres. De todos modos, si tienen su lado masoquista muy subido de tono, denle un vistazo. Es el estereotipo de producto que, en general, acaba yendo a parar dircetamente a la esquina más cochambrosa del vídeo-club.

No se dejen seducir por la presencia de dos actores de la talla de Morgan Freeman y Kevin Spacey, pues Ciudad Sin Ley es uno de las peores películas estrenadas en los últimos meses. Rehúyanla. Ahórrense unos euros y dedíquense a otros títulos u otros quehaceres. De todos modos, si tienen su lado masoquista muy subido de tono, denle un vistazo. Es el estereotipo de producto que, en general, acaba yendo a parar dircetamente a la esquina más cochambrosa del vídeo-club.Es de suponer que ha llegado a nuestras pantallas debido al teórico gancho de algunos de sus protagonistas, los cuales, además, están de puta pena. Morgan Freeman, a sus años, se desmelena y, en más de una ocasión y sin venir a cuento, se marca unos pasos de baile al son de un rock & roll al más puro estilo de los 60. Él interpreta a un viejo periodista, ganador de un Pulitzer, cuyo modo de recordar su pasado progresista y hippie es pegándose un rocanroleo. Patético. Tan patético como Kevin Spacey; Dios los cría y ellos se juntan. Éste último ya ni actúa. Se limita a poner su careto, a lucir orgulloso un nuevo pelucón y a cobrar para, de vez en cuando (¡sólo de vez en cuando!), fruncir las cejas y torcer un poco los labios: señal inequívoca de que el honrado policía al que da vida no está en nada conforme con las acciones de sus corruptos colegas. La ley del mínimo esfuerzo.

Pero eso no es nada comparado con el trabajo de Dylan McDermott, el televisivo letrado Bobby Donnell de la serie El Abogado. A su lado, Spacey y Freeman están de Oscar. El hombre está insuperablemente caótico, a niveles de Victor Mature, pero en peor (¡qué ya es decir!). Él es un poli execrable y cocainómano: el no va más de la maldad. No tiene escrúpulos de ningún tipo. Sesga cuantas vidas humanas sean necesarias para cubrir sus errores. Y además, por si fuera poco, le encanta matar; babea matando. Y es que por algo forma parte de un grupo especial de agentes dedicados, en exclusiva, a limpiar de bazofia la ciudad de Edison; una ciudad a la que sus sucios políticos quieren convertir en un enclave elitista. Y el McDermott..., pues eso: hace de malo maloso a través de un festival de muecas que ni el propio Nicholson; muecas que acompaña de exagerados aspavientos al tiempo que siempre habla a voz en grito. Todo un recital inolvidable.

Pero eso no es nada comparado con el trabajo de Dylan McDermott, el televisivo letrado Bobby Donnell de la serie El Abogado. A su lado, Spacey y Freeman están de Oscar. El hombre está insuperablemente caótico, a niveles de Victor Mature, pero en peor (¡qué ya es decir!). Él es un poli execrable y cocainómano: el no va más de la maldad. No tiene escrúpulos de ningún tipo. Sesga cuantas vidas humanas sean necesarias para cubrir sus errores. Y además, por si fuera poco, le encanta matar; babea matando. Y es que por algo forma parte de un grupo especial de agentes dedicados, en exclusiva, a limpiar de bazofia la ciudad de Edison; una ciudad a la que sus sucios políticos quieren convertir en un enclave elitista. Y el McDermott..., pues eso: hace de malo maloso a través de un festival de muecas que ni el propio Nicholson; muecas que acompaña de exagerados aspavientos al tiempo que siempre habla a voz en grito. Todo un recital inolvidable.

Supongo que ni la dirección ni el guión dan para más. Y mucho menos para que puedan lucirse sus actores. Lo triste es que no hay ni un mínimo de dignidad en sus interpretaciones. A lo mejor les resulta duro tener que secundar a sus dos protagonistas principales: por un lado, Justin Timberlake, un chavalín sin entidad alguna y, por el otro, Ll Cool J, un rapero metido a actor por accidente. El primero, en Ciudad Sin Ley, da vida a un niñato, recién salido de la Universidad de Periodismo y dispuesto a conseguir el Pulitzer, a toda costa, denunciando a la opinión pública la podredumbre de ciertos polis de la ciudad; el segundo, el cantante estudioso del Método Strasberg, es un agente arrepentido de sus malos actos y dispuesto a enfrentarse a sus compañeros y superiores.

Supongo que ni la dirección ni el guión dan para más. Y mucho menos para que puedan lucirse sus actores. Lo triste es que no hay ni un mínimo de dignidad en sus interpretaciones. A lo mejor les resulta duro tener que secundar a sus dos protagonistas principales: por un lado, Justin Timberlake, un chavalín sin entidad alguna y, por el otro, Ll Cool J, un rapero metido a actor por accidente. El primero, en Ciudad Sin Ley, da vida a un niñato, recién salido de la Universidad de Periodismo y dispuesto a conseguir el Pulitzer, a toda costa, denunciando a la opinión pública la podredumbre de ciertos polis de la ciudad; el segundo, el cantante estudioso del Método Strasberg, es un agente arrepentido de sus malos actos y dispuesto a enfrentarse a sus compañeros y superiores.La película es lo de siempre. Ni más ni menos. Pero en horroroso. Tan ridícula resulta que, por momentos, se convierte en algo totalmente risible. Su director, un tal David J. Burke, procede del mundo televisivo. Su especialidad: series de tortazos, de las de polis y ladrones; pero de las baratas, de esas en las que el guión brilla por su ausencia. Y así le ha salido Ciudad Sin Ley, pues ésta está cortada por el mismo patrón que sus productos televisivos. Un cúmulo de tópicos, metidos a saco, unos encima de los otros, sin orden ni concierto. Lo único que importa es que los protas se den de tortas, cuanto más fuertes mejor que mejor. El Spacey y el Freeman se mantienen al margen de tanta iracundia: a su edad ya no están para trotes. Ellos, junto con el niño Justin, son los buenos de la peli, y su papel es el de estrategas para desmantelar el caos de corruptela policial. Eso sí, al niño, como aún es joven y aguanta lo que le echen, le dan alguna que otra somanta de hostias. La cuestión, para él, es conseguir el Pulitzer y poder bailar con la misma clase y elegancia que su admirado Freeman. Los que de verdad se llevan la palma, en cuanto a número de mamporrazos y balazos recibidos, son el rapero Cool y el Bobby Donnell.

Muchos puñetazos y tiroteos para, al final, tener que oir lo de toda la vida, la misma cancioncilla de siempre: “lo bueno de los norteamericanos, es que somos tan demócratas que podemos luchar contra el fascismo que a veces se infiltra en ciertos sectores del poder”. Caca de la vaca. Y de la que atufa. De la de vergüenza ajena. Y, mientras, el Freeman danzando y el Spacey vigilando no le caiga el pelucón recién estrenado por los suelos. Apaga y vámonos.

Muchos puñetazos y tiroteos para, al final, tener que oir lo de toda la vida, la misma cancioncilla de siempre: “lo bueno de los norteamericanos, es que somos tan demócratas que podemos luchar contra el fascismo que a veces se infiltra en ciertos sectores del poder”. Caca de la vaca. Y de la que atufa. De la de vergüenza ajena. Y, mientras, el Freeman danzando y el Spacey vigilando no le caiga el pelucón recién estrenado por los suelos. Apaga y vámonos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario